Xで大バズり! 伊丹空港のJALランプバス[前編]

一口にバスと言っても、観光バス、路線バス……と言った具合に用途によって様々な種類があります。

「ランプバス」は空港内で活躍するバスで、空港ターミナルビルとそこから離れた場所に駐機された飛行機との間で搭乗客を運ぶバスのことです。

『バスグラフィック』誌面ではランプバスをかなり多く取り上げてきましたが、もちろんこの「バスギア ターミナル × バスグラフィック」のコラボレーションによるWEB記事でもそのスピリッツは健在です。

今回は、最近インターネット上で大きな話題となった大阪国際空港、通称「伊丹(いたみ)空港」のランプバスを前後編に分けて詳しく紹介します。

2024年12月にXで大バズりした投稿とは?

2024年12月、インターネットのSNS(Social Networking Service:会員制交流サイト)である“X”で、日本航空(JAL)グループの航空会社「ジェイエア」の公式アカウントから投稿された1つのポスト(投稿メッセージ)が大きな話題となりました。

インターネット上で大きな注目を集め、その話題が広く拡散し、「ブンブンいう」「ざわつく」を英語で意味する“buzz”を語源として「バズる」と言いますが、まさにそのポストは大バズり!

2025年10月中旬では約25万回表示され、投稿に賛同する「いいね!」が約3,670件、拡散につながるリポストは約1,060件あり、その反響がうかがいしれます。

そんな大バズりしたポストの内容は何であったかというと、実は伊丹空港で活躍する1台のランプバスの紹介でした。

ポストではそのランプバスの外観や車内のメーカープレートの写真を公開するとともに、「1990年代前半から使用されており、現在、伊丹空港で運行されているJALのランプバスの中では最古参で、空港内での使用は走行距離が短く長持ちするとは言え、目を見張るものがあるかもしれない」という趣旨のコメントが書かれていました。

大きな注目を集めたワケは?

ランプバスは空港内で限定的な運行をするという特殊な用途ですが、それ自体は全国各地の空港で活躍しています。

それではなぜ、伊丹空港で活躍するこのJALのランプバスが、ジェイエア公式Xのポストをキッカケにして大きな注目を集めたのでしょうか。

それはまず、この車両が驚くほど長く活躍してきたからという理由が挙げられます。

この車両が製造されたのは、1990年10月で今から35年前のことです。

当時の世の中は空前の好景気にわいた「バブル経済」の末期で、この車両が誕生したのはそのような、現在の目から見ると社会状況や世相に隔世(かくせい)の感がある時代です。

その頃から現在まで、黙々(もくもく)と活躍し続けてきたことになります。

空港内のみを運行するランプバスは、街で見かける路線バスや高速バス、観光バスと異なり、活躍場所が限定的であるので走行距離が伸びません。

そのため傷みが少なく、さらに空港内で活躍する車両は整備が行き届いていることから、ランプバスに限らず、数十年使用される特装車などが散見されます。

一般的な路線バスや高速バス、観光バスは、製造されてだいたい15~20年ほど活躍して引退するケースがほとんどでしたが、近年は大都市のバス事業者で15年前後活躍した後、地方のバス事業者へ移籍し、第2の人生のように10年前後活躍する事例も増えてきています。

そんな中でも、伊丹空港で活躍するこのJALのランプバスのように製造から30年を超え、ベストなコンディションを保ったまま活躍し続けているというのは、やはりとても貴重と言えます。

この車両を製造したメーカーも今は貴重に…

伊丹空港で活躍するこのJALのランプバスが注目される2つ目の理由は、今となってはエンジン・シャーシとボディを製造したメーカーが貴重である点が挙げられます。

これまで「バスギア ターミナル」と『バスグラフィック』がコラボレーションする各記事をご覧になってきた方はご存じかと思いますが、バスは基本的にエンジン・シャーシとボディを製造するメーカーが異なり、それらを組み合わせることで1台のバスが生まれます。

このランプバスのエンジン・シャーシは日産ディーゼル工業製で、現在の社名はUDトラックスです。

すでにバスの製造・販売は行っていないことから、市中で活躍している同社製のバスが役目を終えて引退していくと、その姿を見る機会も減っていくということになります。

一方、ボディは西日本車体工業、通称「西工(にしこう)」と呼ばれるメーカーが製造・架装しています。

同社は福岡県を中心に鉄道・バスを運行している「西鉄(にしてつ)」の愛称でおなじみの西日本鉄道の子会社にあたるバスボディメーカーでしたが、2010年に事業を終え、会社組織を解散しています。

全国的にはまだまだ西工製ボディを架装した路線バスや高速バス、観光バスの活躍が見られますが、会社消滅から約15年が経ち、その数がだいぶ減ってきていることから、西工製ボディのバスへの注目が年々高まってきているようです。

このJALのランプバスは、往年の西工製ボディのデザインであることからも貴重なことは間違いありません。

ボディについての歴史を少し掘り下げていくと…

ここで少しボディについての歴史を掘り下げてみたいと思います。

西工製のボディは、1990年代の半ば頃まではおもに西日本のバス事業者の車両で多く見られ、東日本のバス事業者ではほとんど見られませんでした。

その頃まで西工製ボディは、西日本のバス事業者で日産ディーゼル製エンジン・シャーシへ標準的に架装されたほか、三菱、いすゞ、日野製のエンジン・シャーシにも架装されました。

一方、1990年代半ば以降は、路線バスのバリアフリー対応が急がれたことから、西工製ボディを架装したバリアフリー対応型の路線バスが東日本の各事業者にも次々に導入され、東日本のバス事業者でも珍しいボディではなくなりました。

上掲写真は、西工製ボディを架装したバリアフリー対応型の大型路線バスの一例で、東急トランセ(現・東急バス)の車両です。

伊丹空港で活躍するこのJALのランプバスに架装されている西工製ボディは、同社が1983年から96年の間に製造・架装した「58MC」(ごーはちエムシー)と呼ばれているタイプで、昭和58(1983)年に登場したことからそのように呼ばれるようです。

それまでの西工製のバスボディはモノコック構造のボディで、外観デザインは屋根の両端が側面にかけてなで肩のような丸みを帯び、車体の外板(がいはん)の固定にリベット(鋲:びょう)が多用されており、窓も全体的に小さい印象を受けるものでした。

一方、58MCはスケルトン構造を採用したボディで、外観的には直線基調のデザインとなり、リベットを極力なくしたため武骨な印象がなくなり、窓も大きく取られて現代的な雰囲気となりました。

上掲写真は、西工58MCボディを架装した大型路線バスの一例で、熊本都市バスの車両です。

当然、外観だけではうかがいしれない車体内部の構造なので、実務者やバス愛好家以外の方々からは「モノコック」や「スケルトン」と言ってもなかなかイメージしづらい面があるかもしれません。

58MC以前のボディのモノコック構造は「応力外皮(おうりょくがいひ)構造」や「張殻(ちょうかく)構造」などとも呼ばれ、ちょうどタマゴの殻のように外形(がいけい)全体で強度を保っているのと同じ構造です。

航空機の機体製造の技術が応用されたもので、出入口や窓などの開口部があると強度が落ちてしまうことから、窓を大きく取ることができず、車体の外板同士にリベットを打って強固につなぎとめてボディを形作りました。

上掲写真は、西工製で58MC以前のモノコック構造のボディを架装した大型路線バスの一例として挙げた熊本電気鉄道の車両です。

それに対し、伊丹空港で活躍するこのJALのランプバスが架装している西工58MCボディはスケルトン構造で、鋼管などで骨組みを組み、そこに鋼板のボディ外板を貼り付けた骨格構造になります。

骨組みでボディの強度を保つため窓を大きくすることが可能で、リベットも減らしたりなくしたりすることができるため、洗練された外観になりました。

1980年代から国産各メーカーのバスは、モノコック構造からスケルトン構造のボディに切り替わっていったことから、スマートで現代的な出(い)で立ちとなり、ちょうど今回紹介するランプバスも、登場時は颯爽(さっそう)とした印象を与えたものだったと思われます。

なお、西工のバスボディ58MCは1996年に各部を改良した96MCにモデルチェンジしてフロントデザインなどが変わっていますが、本項最初に載せている東急トランセ(現・東急バス)の車両がそれにあたります。

また、西工のバスボディには用途や仕様などによって、B型、C型、E型、S型、SD型と言った具合に細かな区分の呼称があることも特徴です。

本記事で全てのタイプを説明することはできませんが、伊丹空港で活躍するJALのランプバスは、「E型」と呼ばれる観光・高速バスのタイプとなっており、フロントウィンドウが大きく、角型4灯ヘッドライトに立派で荘厳(そうごん)さを感じるフロントガーニッシュ(ヘッドライト廻りの装飾パーツ)を装備していることが特徴です。

外観の特徴をクローズアップ!

それでは、前編記事の最後に注目を集めている伊丹空港のJALランプバスの外観をクローズアップしていくことにしましょう。

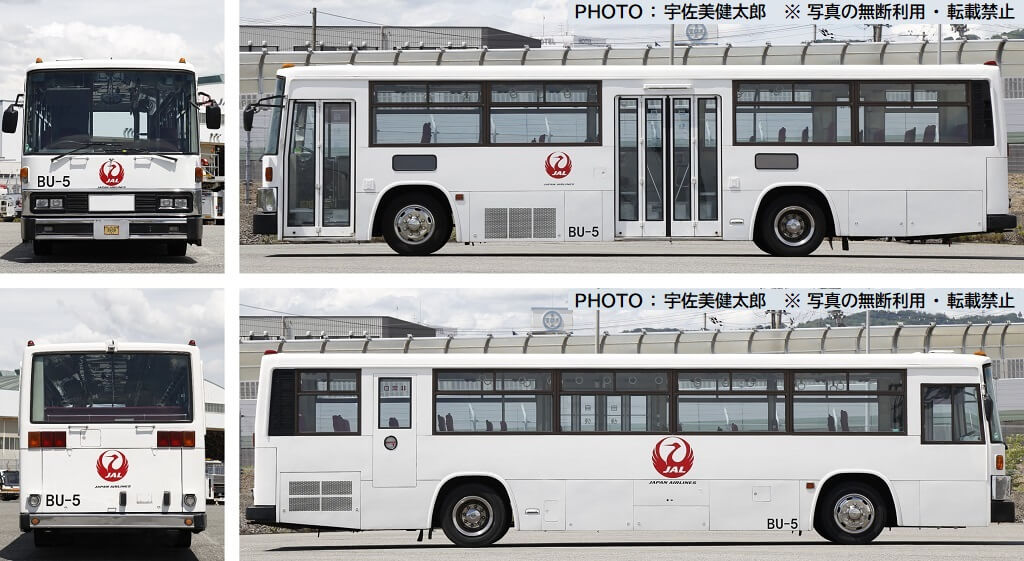

伊丹空港で活躍するJALのランプバスは今回紹介する車両以外も数台あり、この車両とは車種やスタイルが異なりますが、社番(伊丹空港JALランプバスの固有番号)が振られており、この車両は「BU-5」となっていますので、ここから本記事も社番BU-5と記載することにします。

社番BU-5の型式は日産ディーゼルのU-UA440NSN型となります。

全長11.13m、全幅2.49m、全高2.86m、ホイールベース(前後の軸距)は5.55mで、乗車定員は89人となっています。

社番BU-5は、実は導入当初から伊丹空港で活躍していたわけではなく、北海道の新千歳空港のランプバスとして1991年に当時の日本エアシステムが同型2台を導入したうちの1台だったようです。

その後、時期は不明ながらも高知空港に転属し、2016年に伊丹空港へ再転属、現在に至るとのことです。

なお、日本エアシステムは経営統合により2004年にJALグループとなって社名が消滅していることから、社番BU-5も伊丹空港への転属前までにJALへ移籍したことになります。

伊丹空港へ転属してきた理由は当時使用していた車両の置き替えのためでしたが、ボディの腐食などが見られたことから、伊丹空港でJALのランプバスのメンテナンスを行っている阪急阪神エムテックが修繕と再塗装を行ったとのことです。

左側面2カ所に側面行先表示器窓がありますが、転属当時は方向幕式であったため伊丹空港で使用されているタイプの表示幕に差し替えたそうです。

その後、方向幕式の側面行先表示器はLED(Light Emitting Diode:発光ダイオード)による電光式に更新されました。

社番BU-5の冷房装置は走行用エンジンを動力とするいわゆる直結冷房で、車体左側面に冷房装置用のコンデンサーのグリルを備えています。

左側面に冷房用コンデンサーのグリルを備えている仕様は比較的少数派と言えます。

冷房装置のメーカーはヂーゼル機器(現・ボッシュで、バスエアコン事業はインガソール・ランドのサーモキング事業に継承)です。

コンデンサーの上にはJALグループの鶴丸マークがあしらわれており、清潔感のある白い車体に赤い鶴丸マークがビシッと決まっている印象です。

前扉を開くと現れるステップの様子です。

乗車する時、車体に足を掛けてから2段のステップを上がり車内に入る、いわゆる「ツーステップ車」ですが、1段目のステップ高が26.5cmと当時としては低く抑えている低床ツーステップ車になります。

1段目ステップのナナメに切り欠かれた部分の立ち上がりにあるグリルは、寒冷地向けの車両に見られるステップヒーターの吹き出し口で、この車両が当初、新千歳空港のランプバスとして導入された来歴を物語ります。

前・後輪ともにホイールはメッキ仕様となっており、手入れの良さもあって美しく輝き、足廻りを引き締めています。

車軸とホイールをつなぐ部品であるハブにはキャップが付けられており、ちょっとオシャレな印象です。

中扉は左右に分かれて折れて開く4枚折戸となっています。

中扉の4枚折戸はかなり古くから九州エリアの路線バスでは採用実績があり、路線バスの車体がスケルトンタイプの構造になった今から40年ほど前には、降車性に優れていることから大都市の事業者がこぞって採用しました。

その後、路線バスのノンステップ化が進展していき、構造的にノンステップ路線バスへの取り付けが難しいことから、4枚折戸は見掛ける機会が減ってきています。

前扉と同じく、中扉も開いてステップの様子を見てみます。

こちらは中4枚折戸であるためワイドステップとなっており、非常に乗降性に優れている印象です。

前扉と同様に1段目ステップの立ち上がりにステップヒーターの吹き出し口があり、新千歳空港時代の活躍を思い起こさせます。

側窓は左右両側面ともに黒い窓枠で上段引き違い・下段固定の「逆T窓」と呼ばれるタイプを採用しています。

上段引き違い窓の境の線とその下に位置する窓枠の関係がアルファベットの“T”を逆さまにしたように見えるスタイルの側窓であるため、そう呼ばれるようです。

現在の路線バスの側窓では主流となっている逆T窓ですが、社番BU-5が登場した1990年頃の路線バスの側窓は通称「サッシ窓」と呼ばれる上下開閉構造の2段窓が主流で、逆T窓は観光・高速バスや少し豪華な仕様の路線バスでしか採用されていなかったため、特別感がありました。

後面に目を転じると、左右それぞれ3連となるリアコンビネーションライトとメッキのリアバンパーが特別感を醸(かも)し出しています。

バックランプはリアバンパー直上に丸型のものを左右に装備しています。

少しユニークなのは、空港内専用車であることから登録ナンバーを持たないため、登録ナンバーが取り付けられないままナンバー照射灯が存置(そんち)されていることです。

後面にも鶴丸マークがあしらわれています。

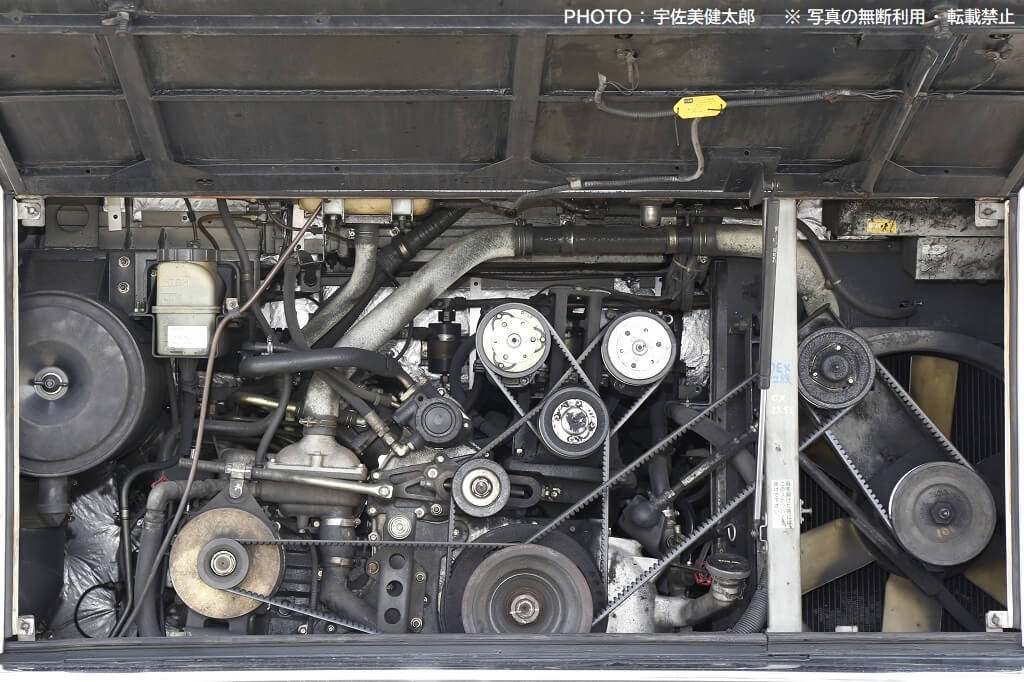

走行用のエンジンは後面リッド(点検ぶた)の内部に収められています。

最高出力230馬力、総排気量12,503ccの直接噴射式直列6気筒ディーゼルエンジンPF6型を搭載しています。

このエンジンはおもに1990年代前半の日産ディーゼル製大型路線バスに搭載されていたタイプです。

後ろ姿も味があります。

リアウィンドウは分割タイプのガラスではなく、1枚モノのガラスで構成されています。

屋根上には赤いマーカーランプを装備しています。

左側面最後部の下方にはエンジングリルを設けており、その上に位置する最後部側窓は固定窓ではなく、他の側窓と同じ逆T窓となっています。

右側面最前部にある運転席の引き違い窓の様子です。

真横から見ると前面が少し傾斜していることが分かりますが、観光・高速バスのようなスピード感のあるスタイルとなっています。

メッキのフロントガーニッシュはぶ厚いため、側面から見ても存在感があります。

右側面の非常扉から運転席の引き違い窓の間の側窓も逆T窓で、広いピッチの4連タイプとなっています。

後編では、車内の様子を紹介し、社番BU-5をどのように維持管理し、運行しているのかもお伝えします。

※ 取材協力 : 株式会社ジェイエア、株式会社JALスカイ大阪、株式会社JALグランドサービス大阪、株式会社阪急阪神エムテック、株式会社加治屋自動車

※ 写真(特記以外)・文 : 宇佐美健太郎

※ 本記事内中に公開している写真は記事制作を条件に事業者の特別な許可を得て撮影したものです。記事中の車両についてのお問い合わせを事業者へ行わないようお願い申し上げます。

この記事をシェアしよう!

フォローする

FaceBookのフォローは2018年2月で廃止となりました。

フォローの代わりにぜひ「いいね!」をご活用下さい。