Xで大バズり! 伊丹空港のJALランプバス[後編]

公道に出ず、空港内だけで活躍するケースが多いため特別感のあるバスでもあります。

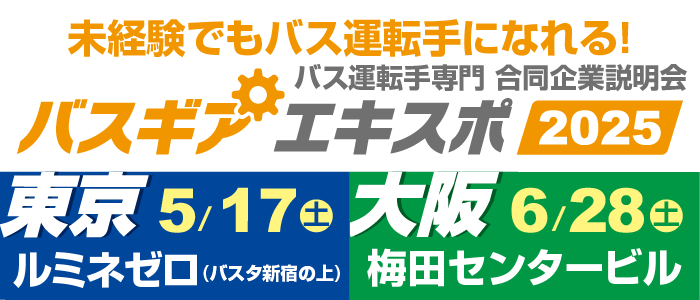

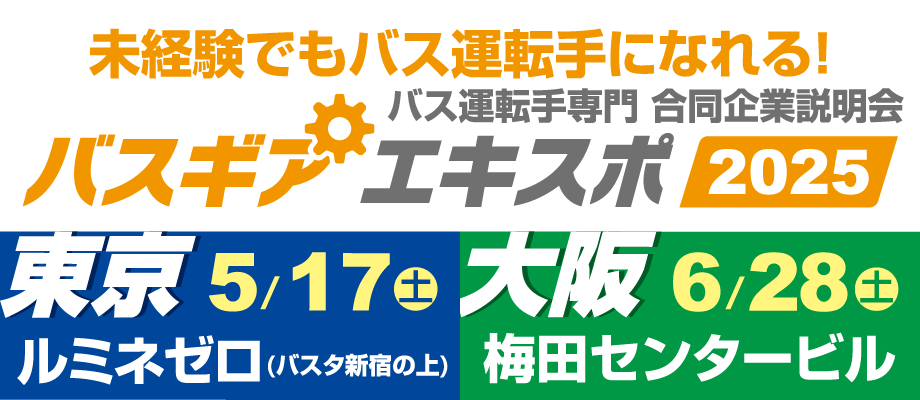

『バスグラフィック』誌面ではこれまで数多くのランプバスを取り上げてきましたが、もちろんこの「バスギア ターミナル × バスグラフィック」のコラボレーションによるWEB記事でもそのスピリッツは健在。

今回は大阪国際空港、通称「伊丹(いたみ)空港」で活躍する日本航空(JAL)のランプバスの中でも、今から35年前に誕生し、現役でいることから大きな注目を集めている日産ディーゼル工業(現・UDトラックス)U-UA440NSN型の西日本車体工業(西工)製ボディ架装車、社番(伊丹空港JALランプバスの固有番号)BU-5を前後編に分けて紹介しています。

後編記事では車内を中心に詳しくお伝えします。

登場から35年のランプバス車内に入ってみる!

それでは、伊丹空港で活躍しているJALランプバス、1990年式日産ディーゼル工業U-UA440NSNの社番BU-5の車内に、早速前扉から乗り込んでみることにしましょう!

本記事でもここからこの車両のことを社番BU-5と呼ぶことにします。

まずは前扉から乗車し、車内前方から後方を眺めてみます。

社番BU-5は出入口に2段のステップがあるツーステップ車です。

ステップを上って車内に入ると、左右にあるタイヤ収納部分のタイヤハウス付近を除いて、床面は最後部座席手前まで段差がなく、非常に見通しの良い印象です。

かつての大型路線バスの車内のほとんどがこのような見通しでした。

座席は中ほどにある1席を除いて全て前向き座席です。

運転席側の座席の並びの様子です。

車内中ほどまでは1人掛け座席で、ハイバックシートとなっています。

シート表皮はワインレッドのモケットを採用し、同じ柄のモケットを用いたひじ掛けを取り付けていることも特徴です。

このモケットはJALのランプバスで使用している統一カラーであるとのことです。

扉側の座席の並びの様子です。

中扉がありますが、こちら側も車内中ほどまではひじ掛けを取り付けた1人掛けの前向き座席です。

左前輪タイヤハウス上にある最前列座席横の窓下には、側面行先表示器のカバーがあることが分かります。

車内中ほどに最も特徴的な仕様が…

社番BU-5の車内中ほどには、一般的な大型路線バスではまず見掛けないユニークな座席配置が見られます。

何と、扉側にある1席だけが写真のように後ろ向き座席となっており、1人掛け座席同士が向かい合わせになっています。

今回、残念ながらこの部分だけ後ろ向き座席になっている理由ははっきりしませんでした。

導入後、後天的な改造によってこのようなスタイルになった可能性も考えられます。

後ろ向き座席をよく見てみると、他の1人掛け前向き座席とは脚の構造が異なっています。

中扉の様子です。

扉は両側に分かれて折れて開く4枚折戸のため、ステップも圧倒的な広さを誇っています。

路線バスではないため整理券発行器やIC(Integrated Circuit:集積回路)カード乗車券のカードリーダーは装備していません。

また、路線バスではよく見掛けるビニール系素材のチューブにチェーンを通したガードロープもありません。

車内後方はいたってオーソドックス

車内中ほどから車内後方を眺めてみましょう。

車内後方の座席レイアウトは一般的な大型路線バスのツーステップ車と大差ない印象で、床面は左右後輪タイヤハウス付近を除いて、最後部座席の手前まで通路がフラットになっています。

冷房装置の冷風は、車内前方の天井にあるエバポレーター(熱交換器)から左右側窓の上部にあるダクトによって車内後方まで送られます。

ダクト下部には各席に丸型の冷風吹き出し口を備えています。

車内後方運転席側の座席の並びの様子です。

最後部座席の手前2席は2人掛けの前向き座席となっています。

これらの座席もハイバックシートで、モケットを用いたひじ掛けを取り付けています。

左後輪タイヤハウス上の1人掛け前向き座席は、タイヤハウスの出っ張りを座席の脚代わりにしていることが分かります。

車内後方扉側の座席の並びの様子です。

こちら側も最後部座席の手前2席は2人掛けの前向き座席です。

中扉直後の1人掛け前向き座席横の窓下には、側面行先表示器のカバーがあることが分かります。

最後部座席は5人掛けで、座面クッションとシートバックが3分割構成になっていることが分かりますが、特にひじ掛けや仕切りなどは設けていません。

車内後方から前方を眺めてみると…

ここまで社番BU-5の車内を前方から後方へ進む形で見てきましたが、今度は後ろから前に向かって見ていくことにしてみましょう。

最後部座席から前方を見ても、車内中ほどの運転席側1人掛け座席が1席、後ろ向き座席であることが分かります。

つり革は車内中ほどまで手スリに通した状態で備え付けています。

路線バスではないのでメモリーブザー(降車ボタン)はありません。

それにしても整備・清掃が行き届いており、とても35年もの間活躍し続けている車両には思えないほどの美しさです。

車内中ほどから見た前方の眺めです。

各席シートバック裏にはグリップを取り付けており、路線バスと変わらないスタイルですが、運転席直後の仕切りはグリップ付きのパイプと深緑色のローラーカーテンで構成していることが特徴です。

また、路線バスのようにフロントウィンドウ直上に前面行先表示器がなく、フロントガラスが1枚モノであるため、この部分だけを見るとワイドな眺望を楽しむことができる観光バスのようです。

ルームミラー上方にはデジタル時計を装備しています。

車内側から見た前扉の様子です。

オーソドックスな折戸ですが、前側の扉の上方がナナメに切り欠かれており、社番BU-5の前面傾斜ぶりがよく分かります。

運転席をのぞいてみよう!

それでは、運転席を見てみましょう!

メータークラスター(計器盤)は1980年代的な角張ったデザインで、メーター類もアナログ的ですが、機能美にあふれています。

ステアリングホイール(ハンドル)のスポークも現在の車両よりも細く見えるデザインで、時代を感じます。

中心のホーンボタン部分にはオレンジ色で“NISSAN DIESEL”とロゴが入っています。

運転席の全景です。

座席はヘッドレスト付きで、客席と同じ柄のモケットを使用しています。

運転席と座席の間は、現在の大型バスと比較すると少し距離が詰まっている印象ですが、まとまり感のあるコックピットと言えます。

ハンドブレーキは運転席のすぐ脇に装備しています。

路線バスではないため、運賃箱を備え付けていないことも特徴です。

変速機は5速MT(Manual Transmission:手動変速機)です。

乗用車と同様にシフトノブが小さいタイプで、電磁力や空気の力を使って変速操作を楽に行うことができる「フィンガータッチコントロール」と呼ばれるものです。

1984年頃から、当時の三菱自動車工業をはじめ、日産ディーゼル工業、いすゞ自動車、日野自動車工業が製造・販売する大型バスにこぞって採用されるようになり、変速時の労力の軽減化に貢献しました。

運転席横のスイッチボックスです。

上部には扉スイッチや車内放送装置の操作盤があり、側面には武骨な灯火類のスイッチが並びます。

また、ヒーターやデフロスタ(くもり止め)のダイヤルのほか、冷房装置や冬季に車内を暖めるプレヒーターの操作盤も備え付けています。

運転席ダッシュボード中央には、クラリオン製のバスオーディオコンポーネントシステムを装備しています。

カーラジオのほか、1980年代までバスの車内放送にはよく使用されていた8トラックのカートリッジ式磁気テープを再生できるデッキを備え付けています。

社番BU-5にまつわるインタビュー

この社番BU-5の整備・管理や運行に携わる方々で、時計回りに、阪急阪神エムテック営業部の井原 繁(いはら・しげる)部長、加治屋自動車の坂本賢太(さかもと・けんた)常務取締役、同社空港部の藤田恒司(ふじた・こうじ)部長、同社空港部送迎グループの西田宏輝(にしだ・ひろき)係長です。

お話を伺いました。

社番BU-5は前編記事で紹介したとおり、1991年に北海道の新千歳空港へ当時の日本エアシステムのランプバスとして導入されました。

その後、時期は不明ながら新千歳空港から高知空港へ転属しており、2004年に日本エアシステムがJALに経営統合されたことで、JALのランプバスとして活躍するようになります。

伊丹空港へ再転属したのは2016年で、その時点で製造から約26年が経過していたことから、車両の整備を担当する阪急阪神エムテックがボディ外板(がいはん)の腐食部分などを丁寧に修理し、車体は全塗装し直しました。

同社によると、車内の座席も全て取り外したうえで清掃業者にクリーニングを依頼し、モケットもワインレッドのJAL統一カラーに張り替えたそうです。

その伊丹空港で活躍するようになってから今年で約10年。

社番BU-5は車齢(しゃれい)約35年を迎えていますが、車体は内外装ともにそれを感じさせないみずみずしい状態で機関も良好。

このような状態を保っている秘訣(ひけつ)を阪急阪神エムテックに尋ねてみました。

まず、3カ月ごとの定期点検時でボディも入念に洗車を実施していること。

ただし、これは伊丹空港で活躍する他のランプバスも同様で、ボディ外板に腐食などが見られた際は、補修を含めて細目にわたってメンテナンスを行っているそうです。

そして、安全で快適な運行を行う際の要(かなめ)となるのが整備です。

同社によると、整備に関してはJALの点検記録簿にもとづき、3カ月、6カ月、1年の周期で定期点検を実施し、2年ごとにブレーキのオーバーホールも行っているそうです。

「古い車両なので、エンジンや足廻りも昔ながらの構造ですが、そこはベテランの整備士の技術やノウハウで、安心・安全の整備を提供しております。今のところ、整備部品は通常ルートで入手できるものの、ボディに関するパーツはすでに製造していないものもあるため、不具合があった場合には少し時間を要することもありますが、同等品を探したり、製作したりして、万全のコンディションを保つようにしています」とのことです。

なお、社番BU-5の走行距離は、伊丹空港に転属してきた際に91,000kmでしたが、現在は130,700kmとなっています。

伊丹空港で活躍するJALのランプバス社番BU-5は、インターネット上ではバス愛好家たちから「神出鬼没(しんしゅつきぼつ)」であると言われています。

そこで、運行を担当する加治屋自動車にどんな時に運行されているのか尋ねてみると、社番BU-5は予備車扱いで搭乗客が多くなってきた時に運行に入るため、基本的に毎日運行しているわけではなく、タイミングによっては1週間くらい稼働しないこともあるとのことでした。

ただ、社番BU-5は車内の構造上、他の車両より多少キャパシティが大きいので重宝している部分があるそうです。

また、実際の運行にあたっての留意点については、

「構内の制限速度は時速20kmですが、お客様にとっては変速機を4速にして運転した際に心地良くご乗車いただけると思うものの、カーブで減速したり、乗車人数が多かったりするとパワー不足で3速に落とす必要があります。そのようなわけからお客様の乗り心地を考慮し、3速と4速を使いこなしながらハンドルをにぎっています」とのことです。

さらに、社番BU-5の運行時のエピソードとして、実際に運行に当たっている乗務員に対し、バス愛好家と思しき方々から「降車後、一瞬だけ前面を撮らせて下さい」とか「回送で出発する時に扉を閉めたタイミングでちょっとだけ撮影させて下さい」などと声を掛けられたこともあったそうです。

車齢35年を迎えている社番BU-5の今後の運行について、ジェイエアへ聞いてみたところ、現時点では具体的な引退予定は決まっていないため、今後も安全性を確保しながら、伊丹空港内の移動手段として引き続き重要な役割を果たし、搭乗客の移動を支える存在として活躍し続けることを期待しているとのことでした。

※ 取材協力 : 株式会社ジェイエア、株式会社JALスカイ大阪、株式会社JALグランドサービス大阪、株式会社阪急阪神エムテック、株式会社加治屋自動車

※ 写真・文 : 宇佐美健太郎

※ 本記事内中に公開している写真は記事制作を条件に事業者の特別な許可を得て撮影したものです。記事中の車両についてのお問い合わせを事業者へ行わないようお願い申し上げます。

この記事をシェアしよう!

フォローする

FaceBookのフォローは2018年2月で廃止となりました。

フォローの代わりにぜひ「いいね!」をご活用下さい。