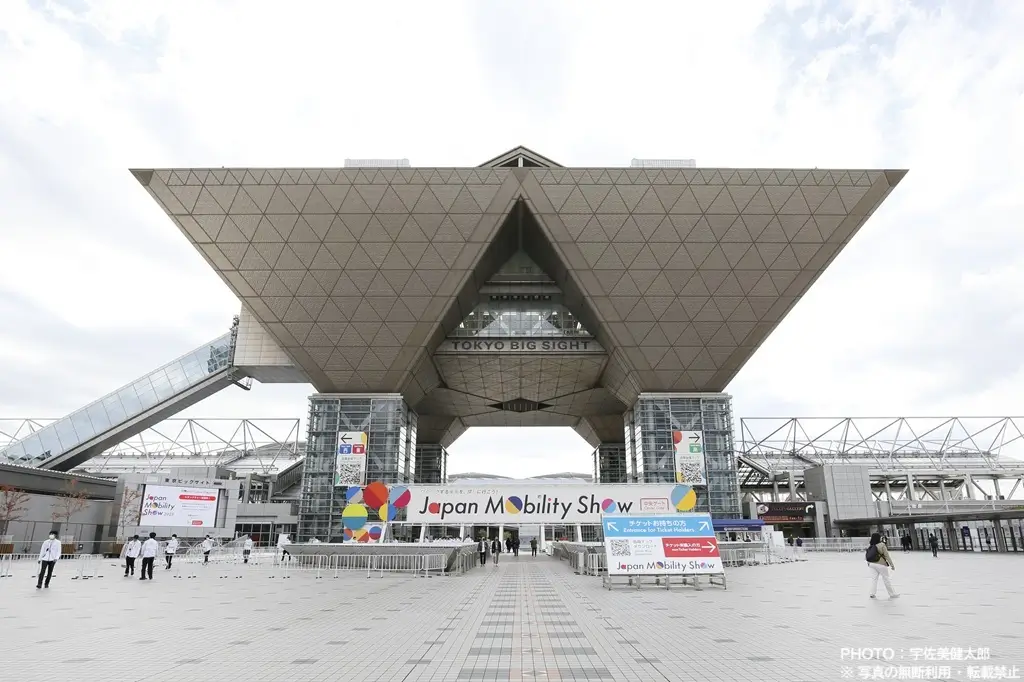

“Japan Mobility Show 2025”で未来のバスを見てきた![ PART I ]

「東京モーターショー」から“Japan Mobility Show”の名称に変わったのは2023年の前回開催からで、自動車だけにとどまらず、ロボットや空飛ぶクルマなども含めたモビリティの最新技術やデザインについての一大見本市となりました。

“Japan Mobility Show 2025”の参画企業・団体は522と過去最多で、会期中の来場者はのべ101万人でした。

今回の「バスギア ターミナル × バスグラフィック」のコラボレーションによるWEB記事ではPART I からPART III の3回に分け、『バスグラフィック』イメージガールとともにショーのバス関連の出展について見ていきます。

これがいすゞの次世代燃料電池路線バスだ!

“Japan Mobility Show 2025”開催前の2025年10月9日に、いすゞ自動車とトヨタ自動車が次世代燃料電池路線バスを共同開発し、2026年度に生産を開始する計画のリリースがあり、10月15日には「いすゞエルガFCV」大型路線バスを早速ショーに参考出展するとのリリースもありました。

FCV(Fuel Cell Vehicle:燃料電池自動車)は、水素をエネルギー源にして発電し、モーターで走行する電気自動車のことで、走行時の環境負荷が少なく、大型路線バスではすでにトヨタSORA(ソラ)が各地の事業者で運行がされています。

今回“Japan Mobility Show 2025”で参考出展された「いすゞエルガFCV」は、すでに製造・販売を行っているBEV(Battery Electric Vehicle:バッテリー式電気自動車)フルフラット大型路線バス「いすゞエルガEV」をベースにFCV化したものです。

「いすゞエルガFCV」は、World Premiere(世界初出展)として、日本自動車工業会の企画展で10年後の未来を体験できるツアープログラム“Tokyo Future Tour 2035”にて展示が行われました。

「いすゞエルガFCV」は、車両の屋根上に装備したタンクに充填(じゅうてん)した水素を、「FCスタック」と呼ばれる装置によって酸素と化学反応させて発電し、モーターによって走行します。

現在、普及が進んでいるBEVバスは充電時間の長さが課題の一つとなっていますが、FCVバスは燃料である水素の充填時間がそれよりも大幅に短いため、BEVバスとは違うメリットがあります。

走行中は排出ガスを出さず、水素と酸素を化学反応させ発電する時に水だけが排出されます。

大まかな外観上のフォルムは「いすゞエルガFCV」も「いすエルガEV」も変わりませんが、「いすゞエルガFCV」ならではのポイントの一つが、前扉直後のピラー(窓柱)に設けた水素の充填口のリッド(ふた)です。

「いすゞエルガFCV」の外観最大の特徴が屋根上前方に設けた水素ボンベのカバーで大きく盛り上がっていることです。

「いすゞエルガEV」も屋根上前方に設けたバッテリーのカバーで盛り上がっていますが、それとは違う形状で、前方や側面にルーバーを備えたスタイルです。

後面は一見して「いすゞエルガFCV」も「いすゞエルガEV」も変わらない印象です。

リアウィンドウは設けておらず、上方に後面行先表示器窓があります。

「いすゞエルガFCV」の車内前方から後方への眺めです。

「いすゞエルガEV」と同様、車内に段差のないフルフラットノンステップ構造で、座席レイアウトも変わりません。

フルフラットノンステップ構造の「いすゞエルガEV」をベースにしていることから、「いすゞエルガFCV」の車内後方の通路や座席下も段差がないことが特徴です。

今回の参考出展車の床面にはそれをPRするデカールが貼られています。

最後部座席とその直前の後輪タイヤハウス(タイヤの収納部分)にある座席が向かい合わせの関係になっていることも「いすゞエルガEV」と同じです。

運転席も基本的には「いすゞエルガEV」と同じ構造ですが、水素を燃料としているため、メーターパネルには水素の残量を示す計器を備えているとのことです。

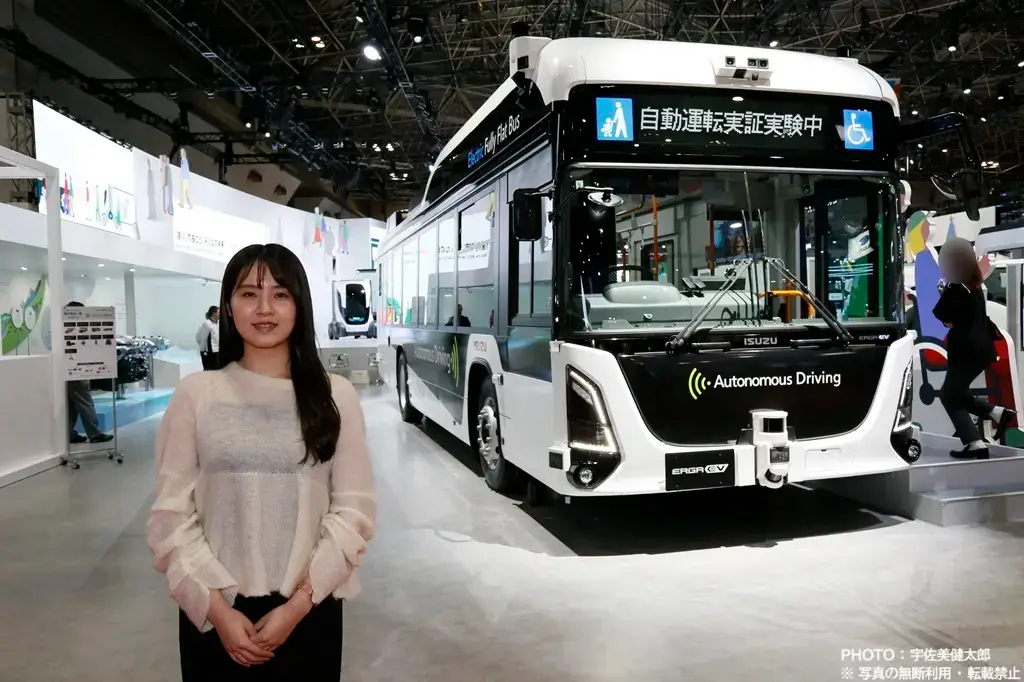

いすゞエルガEVの自動運転バスも登場!

つづいて、いすゞグループのブースを見ていくことにします。

いすゞグループのブースは、いすゞ自動車とUDトラックスが「『運ぶ』で描こう、みんなの未来。」をテーマに1つのブースにまとまって出展しましたが、バス関連の出展は「いすゞエルガEV自動運転バス」がありました。

こちらもWorld Premiereです。

「いすゞエルガEV自動運転バス」は、新たに開発中の自動運転大型路線バスで、BEVフルフラット大型路線バス「いすゞエルガEV」をベースにしています。

車体そのものは基本的に「いすゞエルガEV」と大きく変わりませんが、自動運転を行うための各種機器が取り付けられていることが大きな特徴です。

車体の随所に取り付けた各種センサーやカメラによる周囲認識と、各コンポーネントを協調させる車両統合制御技術により、安全かつ安定した自動走行を実現しています。

前面行先表示器窓の直上には前方の障害物の認識を行うカメラを装備しています。

屋根の両端にある黒い角のような装置はLiDAR(ライダー:Light Detection And Ranging)です。

LiDARはレーザー光を照射し、その反射光の情報をもとに対象物までの距離や対象物の形などを正確に計測する装置です。

前面下部にも中央にLiDARを装備しています。

また、前面下部中央とヘッドライト両端にはミリ波レーダーを備え付けています。

中央にLiDARとミリ波レーダーがあるため、登録ナンバーは運転席側にずらして取り付けていることも特徴です。

後面上部にもLiDARとカメラを備え付けています。

車体下部中央の本来は登録ナンバーを取り付ける位置と、車体両端にミリ波レーダーを装備しています。

そのため後面も登録ナンバーは運転席側にずらして取り付けています。

「いすゞエルガEV自動運転バス」は、いすゞが平塚市、神奈川中央交通、三菱商事、アイサンテクノロジー、A-Driveの5者とともに推進する「平塚市内の自動運転移動サービスを中心とした地域公共交通のDX推進に係る連携協定」にもとづき、2025年10月中旬から2026年1月下旬まで実施される自動運転バスの実証運行にも使用されています。

なお、実証運行に使用される車両は、“Japan Mobility Show 2025”参考出展車とは外観のカラーリングデザインが異なります。

「いすゞエルガEV自動運転バス」の車内前方から後方への眺めです。

基本的にはベースとなる「いすゞエルガEV」と同様ですが、運転席直後にある自動運転の頭脳を収めた大きな機器箱が特徴です。

運転席直後の機器箱は右前輪タイヤハウス(タイヤの収納部分)にすっぽりと覆いかぶさるような形で設けています。

扉側の左前輪タイヤハウス上にも小さな機器箱を設けています。

運転席側の右後輪タイヤハウス上にも自動運転システムの電源関係を収めた機器箱を設けています。

車内は各所に機器箱を設けている以外、座席レイアウトは「いすゞエルガEV」と同様です。

フルフラットノンステップ構造であるため、車内後方の通路部分の段差はもちろんのこと、

座席の足元部分にも細かな段差がありません。

スムーズな車内移動や安定した座席の立ち・座りを行うことができるため、車内事故防止に貢献します。

車内後方から前方への眺めです。

後輪タイヤハウスとの干渉を避けるため、最後部座席直前の座席は後ろ向き座席となっています。

運転席は基本的にベースの「いすゞエルガEV」とは変わりありませんが、インパネ(計器盤)の手前には大型のモニターを備え付けています。

バスにも相通じるコンセプトカーも紹介しましょう。

新しい時代の「運ぶ」には、人や物を必要な時に必要な場所へ循環させる仕組みが求められると考え、登場したWorld Premiereのコンセプトカーが“VCCC”(Vertical Core Cycle Concept)です。

革新的な縦型フレーム「バーチカルコア」は多彩な架装に対応し、事業者や生活者、地域の人々も活用できる共通基盤となるうえ、車両を主要部品単位で循環的に活用するモジュール構想によって、無駄のない稼働を可能にします。

PART I 最後に車両ではないものの「バス」と呼ばれる出展を紹介しましょう。

いすゞグループのブースに設けられたのは「みんなの未来バス」。

これはオフィス、美術館、旅館といった本来は動かなかった場所を自由に運ぶ未来をシミュレーションするコーナーで、「うごくオフィス」「うごく美術館」「うごく旅館」を没入体験することができます。

PART II では日野自動車のブースのバス関連の出展を紹介します。

※ 写真(特記以外)・文 : 宇佐美健太郎

※ 本記事中に公開している写真は報道公開日に撮影したもので、情報も当日の取材時点のものです。

記事中の車両についてのお問い合わせなどをメーカーや関係各所へ行わないようお願い申し上げます。

この記事をシェアしよう!

フォローする

FaceBookのフォローは2018年2月で廃止となりました。

フォローの代わりにぜひ「いいね!」をご活用下さい。