2号車登場で関東でも楽しめるようになった「サバス」[ 後編 ]

バス専門誌『バスグラフィック』Vol.43誌面や動画投稿インターネットサイトYouTubeでの『バスグラフィック』公式チャンネル「バスグラフィックTV」では、兵庫県姫路市を拠点に路線網を展開する神姫(しんき)バスの路線バスを改造し、2022年に登場した「サバス」1号車を紹介しました。

そして、2024年7月には東急バスの路線バスを改造し、「サバス」2号車が登場しました。

冬期はサウナの利用率が高まると言われていますが、今回はこの寒い季節にこそ利用したい「サバス」2号車を紹介します。

後編ではいよいよ「サバス」2号車の車内に潜入(せんにゅう)します。

■ これが「サバス」2号車の「サロンサウナ」だ!

それでは、「サバス」2号車の車内に入ってみることにしましょう!

ご覧のように車内後方に、本格的なサウナ室である「サロンサウナ」を設けていて、これがかつて本当に路線バスであったかがにわかに信じがたい様相です。

もとあった座席や手スリが全て取り払われていることもあって、サウナ室だけを見ていると、車内であることも疑いたくなるくらいの雰囲気です。

木のぬくもりが伝わってきて、「サロンサウナ」と呼べるだけのくつろぎの空間ともなっています。

「サロンサウナ」への行き方ですが、まず路線バスに乗車するのと同様に前扉から乗車し、控(ひかえ)室を通り抜けます。

控室は基本的に、前扉直後の1人掛け前向き座席を除いて路線バス時代の座席を全て撤去しており、運転席側にはカウンターテーブルを設けています。

「サバス」2号車の外観は路線バス時代とさほど変わらない感覚を覚えましたが、車内に一歩足を踏み入れると、大変貌(だいへんぼう)を遂(と)げていることが分かります。

控室を過ぎると運転席側にドアの付いた部屋のようなスペースがあり、細い通路が扉側に寄せて設けられていることが分かります。

その部屋のようなスペースの前の通路をさらに歩いていくと、突き当りにガラス戸があります。

ここを開けると……。

「サロンサウナ」に到着です!

スノコ状のアプローチを通り、3段上がった先にベンチやテーブルが見えます。

アプローチの左側にあたる運転席側の位置にはサウナ室を温めたり、蒸気を送ったりするサウナストーブを設けており、周囲を木製のガードで囲(かこ)っています。

「サロンサウナ」は中扉以降に設けられており、ちょうど昭和の時代の路線バス車内でよく見かけたロングシートだけの構成の「三方(さんぽう)シート」のように、車外に背中を向ける格好で座るベンチを備え付けています。

「サバス」1号車は、「路線バスのサウナ化」というシンプルなアイデアを形にしたもので、もともとの路線バスの座席高の違いを活かして「熱環境のムラが異なる居場所を生み出すサウナ」になっていることが特徴でした。

一方、「サバス」2号車は「ベンチの対話型配置でコミュニケーションが取れるサウナ」を目指していることが特徴で、そこがコンセプトの大きな違いです。

車内最後部はリアウィンドウがふさがれていて、寝そべることもできるようなベンチを設けています。

最後部の側窓もふさがれていますが、よく見ると扉側になぜか降車を知らせる押ボタン(メモリーブザー)を備え付けています。

実はこれ、降車を知らせるためのものではありません。

記事の最後の方で詳しく紹介します。

■ 工夫いっぱいのサウナ室

「サバス」は神姫バス社員の松原安理佐(まつばら・ありさ)さんが出向起業制度を活用して立ち上げたベンチャー企業「リバース」と、インターネットのサウナ検索サイト「サウナイキタイ」が企画・プロデュースして生まれました。

「サウナイキタイ」のサイトでは、「サバス」2号車の登場時に特集コーナーを設けて紹介していますが、「バスギア ターミナル」の記事でも興味深い細かな工夫をこれからいろいろと見ていくことにしましょう!

天井はカーブを描いた処理がなされており、端部を見るとカマボコの断面のようで、かつての東急電鉄渋谷駅ホームの上屋(うわや)も連想させます。

これはロウリュ(蒸気浴)をした際、サウナストーブからの熱い蒸気をゆっくりと心地よく流すための工夫で、熱い蒸気が早く抜けないようになっています。

「サバス」1号車での経験をふまえた改良と言えます。

側窓の内側に新たに木枠の窓を設けて、サウナ室の気密性を高めています。

サウナの営業は当然停車した状態で行い、乗客を乗せて走るバスではないことから、もとあった非常扉も使用しないため、それらは締切扱いにしたうえでサウナ室が構築されています。

「サロンサウナ」の真ん中には取り外し可能な木のテーブルを備え付けています。

「サバス」1号車のサウナ室は前向きのイスのみで構成していたので、このようなテーブルを置くことはできませんでしたが、「サバス」2号車のサウナ室は対話型にベンチを配したことで置くことが可能になりました。

テーブルでは、サウナ室への改造時に出た木の端材で作った積み木ゲームなどのボードゲームを楽しむことも想定しています。

「サロンサウナ」一番奥の扉側の天井には通気口があり、屋根に設けられた換気塔に通じています。

通気口には半球状のフタを備え付けており、手動でフタをねじることによって上下に動いて開閉します。

「サバス」1号車にはなかった装備です。

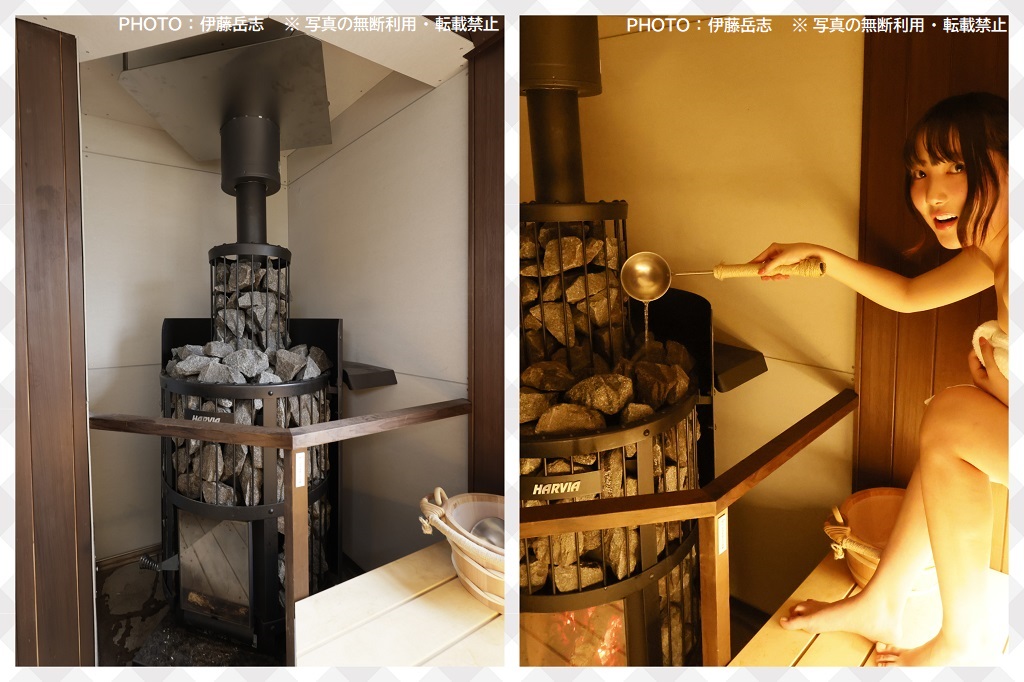

■ バスに大きなストーブを搭載!?

サウナを楽しむには当然、サウナ室を温めたり、蒸気を送ったりすることが必要ですが、そもそも路線バス改造の「サバス」がそれをどう行っているのか、事情を知らない方は不思議なことでしょう。

実はちゃんとサウナストーブを搭載しているのです!

サウナストーブは「サロンサウナ」の出入口付近の運転席側に設けています。

これはフィンランド共和国のストーブメーカーmondex(モンデックス)製のサウナストーブで、ストーブの上にはサウナストーンが置かれています。

サウナストーンはサウナに必須のもので、サウナ室の温度を保ち、湿度を調整するのに重要な役割を果たします。

「サバス」1号車にもフィンランドのHARVIA(ハルビア)製サウナストーブを搭載しており、サウナストーンはできるだけ多くサウナストーブの上に乗せた方が良いという考えにもとづいて240kgが乗るタイプが選ばれました。

熱したサウナストーンに利用者が直接水をかけてロウリュを楽しむことなどもできますが、多過ぎるサウナストーンはサウナ室が温まるまでに時間がかかってしまうという問題が起こりました。

そこで、「サバス」2号車では、営業開始までより短時間でサウナ室を温めることができる、パワーがあってサウナストーンが少なくても済むサウナストーブが選ばれました。

サウナストーブの上には天井に向かってまっすぐと煙突が伸びています。

煙突の天井近くには弓なりに反(そ)った板が備え付けられていますが、これは「サバス」1号車にはない、「サバス」2号車だけの装備です。

一体何に使うのでしょうか?

正解は整風板で、1つのサウナストーブの熱や蒸気を左右に振り分けて2つのサウナ室に送るためのものです。

実は「サバス」2号車、「サロンサウナ」の他にもう1つのサウナ室があることも大きな特徴なのです。

■ 車内の中ほどにある「優先席サウナ」

さて、ここまで紹介してきた「サバス」2号車のサウナ室は、車両後方部にある「サロンサウナ」でしたが、こことは別に「優先席サウナ」を設けていることが「サバス」1号車との大きな違いです。

「優先席サウナ」には、「サロンサウナ」に向かう通路の途中にあるもう一つのドアから入ります。

「優先席サウナ」はプライベート感あふれ、じっくりとサウナに向き合えるような仕上がりになっています。

木製ベンチを設けていて、通常はサウナ初心者でもゆっくりと入れる低めのベンチになっていますが、拡張パーツを使えばこのように寝転ぶことが可能なベッド状にもなります。

この状態で利用者が寝転び、白樺(しらかば)、オーク、ユーカリなどの植物の小枝を束にして、身体に当てたり、軽くたたいたりしてもらって温浴効果を高める施術「ウィスキング」を受けることができます。

「優先席サウナ」は路線バスに優先席があることから着想を得て作ったとのことで、「サバス」1号車では荷物置き場として使っていた部分を「サバス」2号車では思い切って削ってサウナスペースにした、まさにチャレンジだったとのことです。

サウナストーブ越しに「サロンサウナ」ともつながっているため、ウィスキングの様子を「サロンサウナ」から見ることができ、そこで使われている白樺などの植物の香りもおすそ分けができるという寸法です。

■ パーツに息づく路線バスの心

路線バスを大改造して生まれた「サバス」自体が注目すべき存在ではありますが、細かく見ていくとさらに面白い工夫が分かります。

「サバス」のコンセプトの一つとしては、元々路線バスで使われていた装備や部品を使いながら、路線バスがまるごとサウナになっているということが挙げられます。

「サバス」2号車でも随所(ずいしょ)にそれらが見られますが、「サロンサウナ」に備え付けたつり革を利用した温度・湿度計はその最たるものです。

記事の最初の方で触れた降車ボタンについて、ここでようやく答え合わせします。

「サロンサウナ」には路線バス時代の降車ボタンを流用した、押すとロウリュが始まる通称「蒸気下りますボタン」を備え付けています。

「サバス」1号車のサウナ室にも1カ所備え付けていて大好評でしたが、「サバス」2号車では「サロンサウナ」の前方と後方の2カ所に備え付けていることが特徴です。

「サロンサウナ」のベンチの端にあるひじ掛けも路線バスの座席に取り付けていたものを流用しています。

金属部が熱くならないように麻縄を巻き付けています。

「サロンサウナ」の出入口にあるガラス戸の手スリも、路線バスの座席のシートバックにあるグリップを流用しています。

路線バス時代の装備を再生して使いながら、どこか遊びゴコロもあふれているのが「サバス」の魅力です。

車内前方の控室には引退した他社の車両から調達した整理券発行器を取り付けています。

この中には何とロウリュ用の水タンクが入っており、「サロンサウナ」にある降車ボタン、通称「蒸気下りますボタン」が押されると、ここから水がサウナストーブに送られ、ロウリュが始まります。

控室のカウンター前にある固定式の小さなベンチも、引退した別の路線バスの2人掛け前向き座席を利用して作ったもので、座席表皮のモケットも当時の色柄のままとなっています。

控室と「優先席サウナ」のパーティション部分に備え付けてある通風口は、路線バスの側窓近くの上部に備え付けている冷房の吹き出し口を流用しています。

「優先席サウナ」の中にも同様の通風口があります。

「サロンサウナ」の出入口付近のパーティション上方にある丸型の車内灯は、自動車部品メーカー市光(いちこう)工業製のステップ照射灯の流用で、何とも味があります。

記事最後は運転席の紹介をします。

基本的には路線バス時代のままですが、すでに路線バスの役目は終えていることから運賃箱や系統設定器などのワンマン機器は取り外しています。

運転席脇にあるスイッチボックスもそのままで、上面には前扉と中扉の開閉スイッチがあることが分かりますが、中扉は「サロンサウナ」部分にかかり締切状態となっていることから、中扉のスイッチは開閉機能が使えないようになっています。

変速機は5速MT(Manual Transmission:手動変速)です。

「サバス」2号車の営業は東急バスとも連携して行い、車両管理、運行、整備はリバースから東急バスへ依頼しているとのことです。

リバースでは今後も全国各地のバス事業者や鉄道事業者からの依頼があれば「サバス」を製作したいと考えているとのことですが、同社自らが車両を保有して展開するのではなく、「サバス」を含めバスを利用した移動型サービスというビジネスモデルを広めていきたいとしています。

※ 写真 : 伊藤岳志

※ 出演(バスグライメージモデル) : 齋藤香奈、すみれ

※ 文 : 宇佐美健太郎(バスグラフィック編集部)

※ 本記事内中に公開している写真は記事制作を条件に運営会社・事業者の特別な許可を得て撮影したものです。記事中の車両についてのお問い合わせを運営会社・事業者など関係各所へ行わないようお願い申し上げます。

この記事をシェアしよう!

フォローする

FaceBookのフォローは2018年2月で廃止となりました。

フォローの代わりにぜひ「いいね!」をご活用下さい。